导语 : 年营收过亿的制造业老板,连500万都拿不出来,如何做智造升级?数据显示,2018年中国制造业增加值约占全球的30%左右,位列全球第一,但平均利润率仅为2.59%。最近一篇网络热文《年营收过亿的制造业老板,连500万都拿不出来》就为此算了一笔心酸账:企业年营收上亿,但刨去贷款利息、税费、人工、房租等费用之后,净利润到手100来万。没钱——这是中国制造业的真实写照,也是制造业急需升级的一个主要原因。中国制造2025,智能制造成为产业升级核心驱动,广大制造业企业主也寄希望于数字化、智能化生产,增效降本,升维发展。然而企业采用一项技术的首要考量就是成本。投资采用数字化、智能化技术,大多数决策者能够接受的最长回本时限其实不超过两年。于是乎,一方面,企业担心不进行数字化、智能化改造,会逐渐丧失竞争力;另一方面,企业利润薄,对于投入大、周期长的改造方案会畏缩不前。《深圳智造》正是聚焦此类问题的一档系列MINI微访谈栏目。以深圳为窗口,从智造技术研发者、智能制造服务者、智能生产应用者等多个角度,为更多的制造业企业主分享他们的智能制造解决之道。

11月起,《深圳智造》启动第一季。本期邀请对话深圳灿态信息技术有限公司创始人宋勇华,为大家分享一段关于他的智能制造的创业历程。

宋勇华 深圳灿态信息技术有限公司创始人中国科学技术大学软件工程硕士,深圳市两化融合专家委员会成员,富士康MES技术委员会总干事

1.数字化管理的三只眼睛:三屏看制造

作为制造企业的掌门人,除了要关注国际贸易氛围、国家政策环境和行业动态之外,内部面临的许多挑战也时刻让他们放不下心,而这些地方恰恰就是阻碍企业向更高级的形态进化所应当着手的痛点。

宋勇华就曾将这些痛点总结如下:

有订单不敢接;接了生产不出来;生产出来品质不符;品质不符还找不到改善原因;生产异常无法及时预警及处理;生产过程无法追根溯源;生产做不到透明分析及持续优化改良;无法实时掌控生产全过程。

这些痛点之所以存在,主要是由于对自家企业的各种状况无法及时掌握。不知道产能或对供应链信心不足,所以“不敢接”;对于突发事件应对不足,所以“生产不出来”;整个生产过程不透明,无法掌握实时数据,不知道发生了什么,所以“找不到改善原因”,“无法追根溯源”。

“我在富士康做数字化和智能化,做了18年,在出来创业后,又服务过很多制造业企业主,帮他们做数字化工厂改造,针对这些痛点,我们就提出了一个‘三屏看制造’的解决方案。”宋勇华认为很多时候,当问题摆在面前,谁都会处理,但是前提是问题我们都不知道。所以信息化就是解决这个问题。

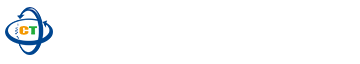

三屏看制造,老板的手机,是第一屏;高管的电脑显示屏,是第二屏;生产操作屏,是第三屏。通过三屏信息的互通与协调,打造智能制造的第一战场、战情室、指挥部。

在三屏一体化的信息化监控系统,企业能够从整体到细节掌握生产经营全过程:发生了什么资讯,部门之间怎么去协同,怎么去推动互通,掌握了整个生产的逻辑,产能效率、产品品质、组织协同,就能得到全面提升。

尤其是当一个企业有多条生产线、多个产区,甚至跨城市协同时,从基层生产,到中层管理,到高层决策,更需要信息化的随时筛检,畅通无阻,这就是智能制造信息化的价值。

2.智能化升级成本太高?用 “庖丁解猪”法

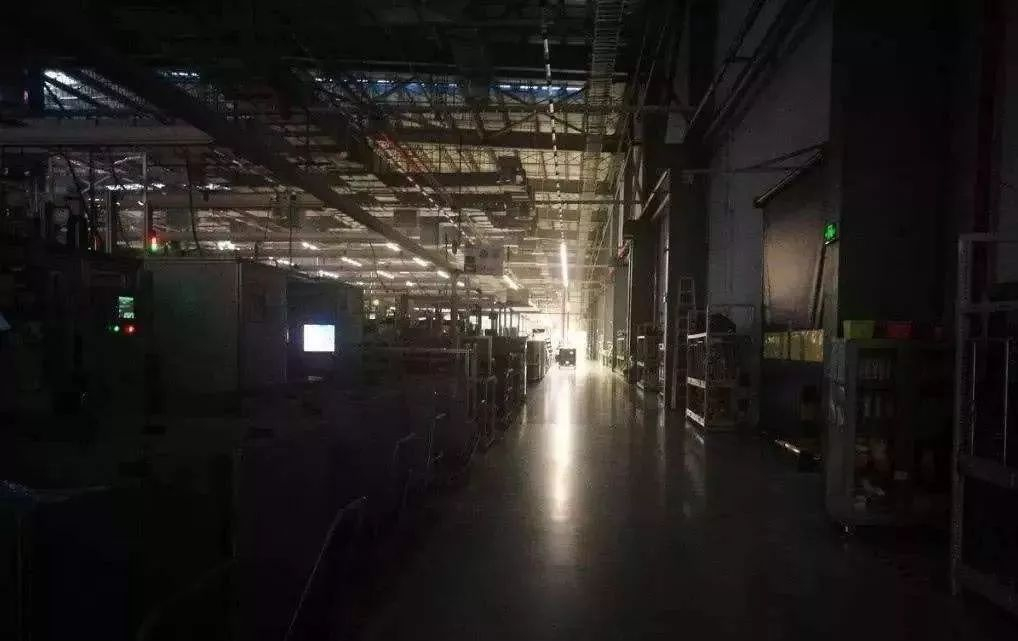

目前市面上的数字化生产改造解决方案主要分为针对单一领域和提供全面服务的两大类。其中,规模较小的解决方案提供商,会选择从企业的某一方面入手(通常是生产)提供数字化制造的配套服务。通常会重点关注企业的生产运行管理指标,比如生产过程、订单管理、排班管理、应急维修、计划维修、点巡检、库存等。向上则延伸至企业的运营管理,比如ERP、财务、人事、采购、项目等信息,向下则涉及设备的预测、预警和性能指标,提供实时的数据存储和数据处理。这类服务提供商的产品用途比较明确,相对成本也较低,对于中小规模以下的制造商比较友好。

而更大型的平台,如西门子,则基于数字化双胞胎技术,在上述的生产管控和生产运维环节之外,提前切入了工程设计环节,还通过一体化概念覆盖到了工艺管理和生产优化的领域。这类公司提供的产品更加细化,能够整合产品全生命周期的生产数据,服务范围更全面;因为数字化工程量巨大,且所耗不菲,没有一定程度的经济实力的确无法支撑。这类提供商对制造业客户的挑选标准通常是1亿年营收起步。

“对中小规模的制造型企业来说,固然因为成本问题,无法‘高攀’全面服务提供商。但对于单一领域的改造服务,即使成本相对较低,也往往不知道该从哪个环节改造升级,而无从下手,望而却步。”

宋勇华借由在富士康工作的经验,提出“庖丁解猪”法。“我当时打了个比方,好比18年我在富士康MES技术委员会,像养猪专业户养了一头猪一样做了一个系统性方案,我很得意,我把猪牵出去遛一遛,就说猪还不错,但是各个部门他们都不吃,他们都说他们只想吃猪肉而已。然后我一生气回来把猪给宰了,之后我去卖猪头肉、猪蹄花、猪尾巴,这样跟各部门的需求匹配度反而更好了。我就起个名叫庖丁解猪。”

对于有改造需求,但财力有限的中小型企业而言,宋勇华建议,可以从三个方面考量进行改造:企业自身的优势、企业能接受的成本、企业收益较高的业务部分。

在成本能接受的范围内,根据所在行业的规律和自身的优势,从收益较高的环节开始实施,这样比较容易收到成效,让企业在数字化改造方面实现滚动式投入。

3.从小而美局部导入,智能制造的天龙八步

“庖丁解猪”就是宋勇华从局部去导入,从小而美到整体规划的一个智造方案。这是他在富士康18年工作经验的智慧。

“在富士康18年,我深有体会,富士康虽然很大,但它也是由很多的小,加起来变大的。其实富士康做制造业,它对成本,对过程的管控非常严格,每年经管的要求是成本节省30%,效率提高30%,但持续10年20年做下去,做到精细就很有难度了,所以它在做过程中秉承了企业的特性,就是很务实,不会一下去做全面,而是单点切入。

比如说我们当初帮摩托做一个代工厂,需要做一个品质管理体系,我们也是从龙华一条生产线切入,做得很好了,再从龙华推广到太原,太原推广到天津,最后又推广到诺基亚生产线、LG生产线,最后再从国内应用到巴西圣保罗。所以它也是一个由整体规划,局部切入,先小而美,由点到面,然后再去大力推广。

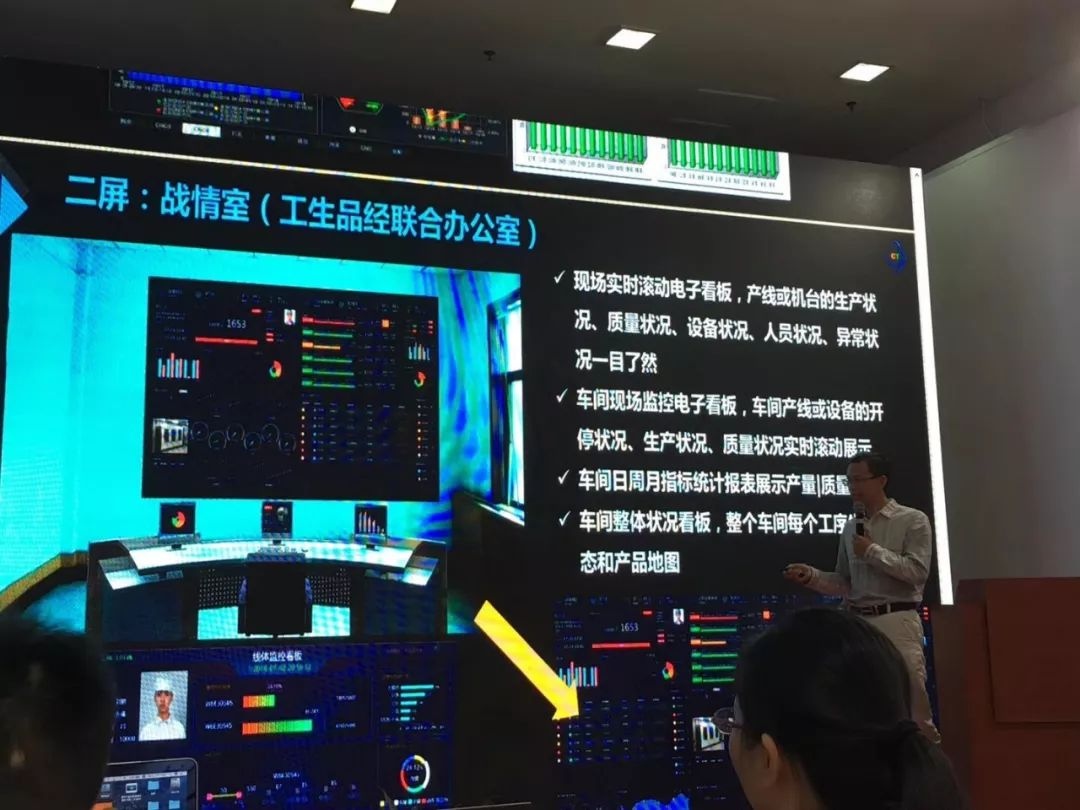

包括富士康的熄灯工厂、植物工厂,都是这么一个方式与过程。”

宋总将具体的数字化改造过程划分为8个环节:业务流程化、流程简单化、流程合理化、流程标准化、标准系统化、系统数字化、数字云端化、系统智能化。他介绍,工业互联网本身也是个渐进的过程,它并不是一下就达到第八步。

“数字化改造的解决方案与机会,就藏在制造企业自己的生产过程中。”

观点 Q&A深圳智造:智能制造是每个制造业企业的必经之路吗?

宋勇华:在一些必要的环节数字化确实有助于提升生产和运营效率,但全盘数字化却不是企业生产改造的先决条件。

以手机行业为例:开发一条全自动化的手机生产线,至少需要半年以上,但手机行业的创新周期太短,一款手机从设计到量产普遍只在一个月内,因此,生产线上大部分的工作靠人来完成速度反而更快。在这种情况下,部分环节可数字化,全盘自动化面对过快的产线更新周期就反倒成了生产效率的拖累。

深圳智造:未来的智能制造应该关注哪些方面?

宋勇华:未来的制造业,我觉得会越来越扁平化,在垂直产业里面会越来越细分。从用户层面来看,要求越来越个性化。制造业它一定是市场驱动的,由用户的消费爱好,消费群体的变化来驱动。

还有就是技术层面的提升。物联网、5G等基础信息技术不断完善,为柔性化生产提供了一个很好的保障,来满足越来越个性化的需求。

再一个就是,制造业它的整个生态一定是全球一体化,它需要每一个协同单元能够快速敏捷的反应。

只有在细分领域越专,你才能做到多种模式的组合,才能够满足快速的需求回应。

深圳智造:制造业企业将来会面对哪些挑战?

宋勇华:我觉得有两个挑战,一个是自动化数字化乃至智能化的改造,因为它直接涉及到成本。如何降低成本,达到更高的稳定性,实现更高的价值,这是一个很大的命题,对制造业企业来讲也是极大的一个挑战。

第二个是制造业的规模效应,怎样把原来的零散分散式制造变成一个集约集中式的制造,这也是一个很大的一个命题。

就像富士康,接苹果单,因为苹果的单量大所以就可以大规模的制造,如果不是苹果,变成了一堆其他公司的业务订单,怎样把几十家几百家客户的订单全部聚集过来,实现规模化的制造,这是一个很大的命题。