“如何打造数字经济核心区,本质上是龙华区的数字经济建设要如何再上高度、脱颖而出的问题。在这一点上,灿态与龙华区面临着相同的课题。”当谈及对龙华区建设数字经济核心区的建议时,宋勇华如此感叹。

2017年,宋勇华离开富士康,成立了深圳灿态信息技术有限公司(下称“灿态信息”)。五年来,灿态信息扎根龙华,专注于制造业的数字化转型,并于2022年入选了国家工业和信息化部首批财政支持中小企业数字化转型试点平台。

作为工业企业数字化转型服务商,在宋勇华看来,灿态的发展,就是龙华区的微观投影。龙华区建设数字经济核心区,是为全域的企业数字化转型服务,而灿态脱颖而出的努力方向,也就是龙华区服务升级的方向。

“小到一个企业,大到一个区,我们其实是在做同一件事情,底层逻辑是一致的”。在灿态服务中小企业的实践中,宋勇华意识到,制造业企业的数字化转型必须重新回到生产现场,从理顺生产切入,进而坚持长期主义、体系化地推进。

而在这段漫长而艰难的过程中,专家的深度陪跑至关重要。对此,宋勇华果敢建言,龙华区应先行先试,构建专家深度陪跑的负责机制和专家评级体系,让“真专家”脱颖而出,从而为企业数字化转型建立长期保障机制。

南方+:您认为,龙华区和灿态面临着同样的课题,都是在服务企业的数字化转型。那么,现在灿态要脱颖而出,它的瓶颈是什么?

宋勇华:先从目前行业内对制造业企业数字化转型的理解说起吧。大家的理解,无非就是从以MES(生产车间制造执行信息化管理系统)实现生产车间的数字化,到用MOM(制造运营管理系统)打通供应链、生产执行、质量追溯、物料库存、物流周转和周边系统软硬一体,对接维护整个生产运营系统。而在这一点上,仅大湾区就汇集了百余家数字化软件服务商,我们灿态要怎样才能从同质化的产品中脱颖而出?

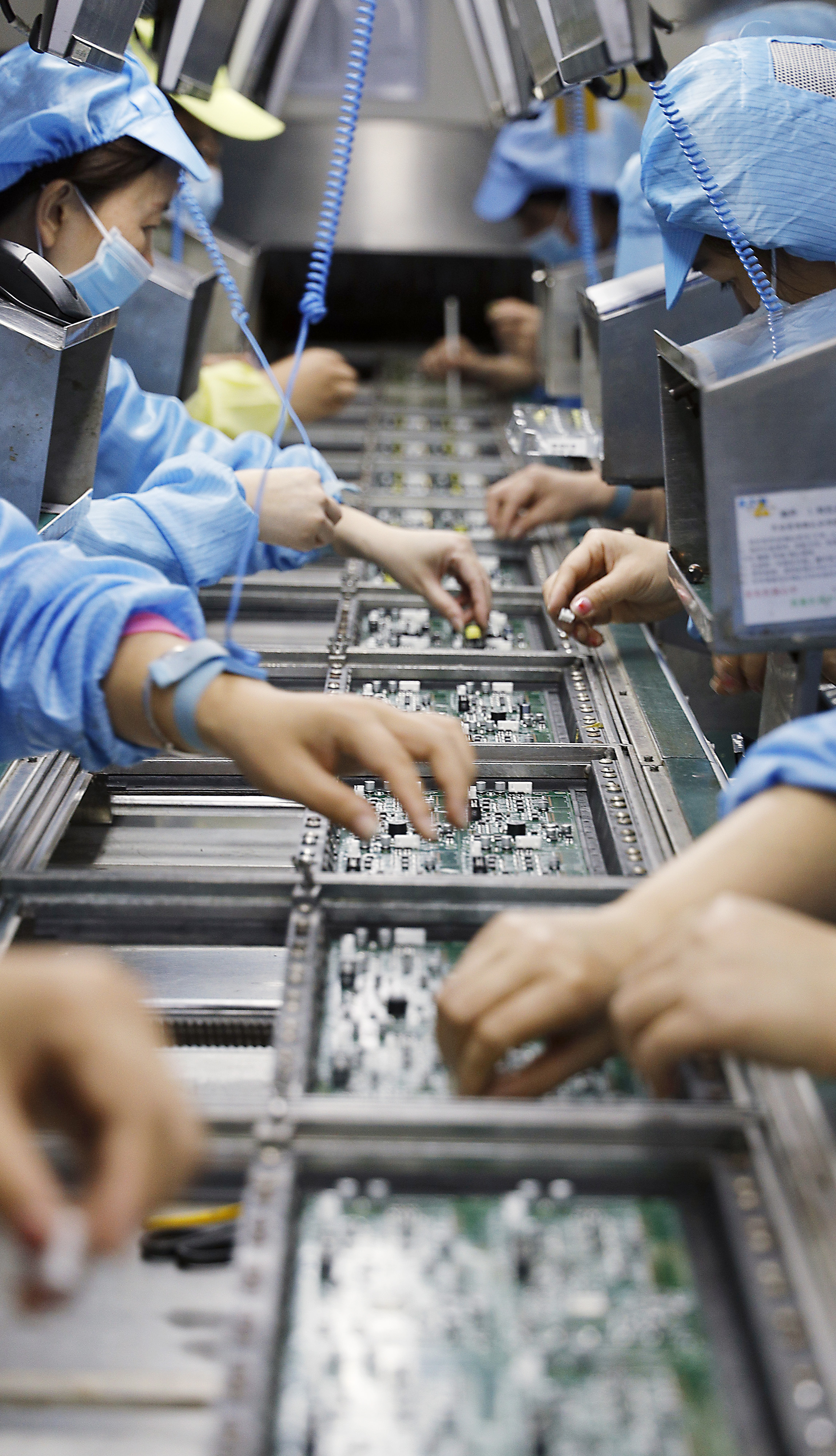

一开始,我的思路是瞄准细分领域,做精做细。围绕SMT/PCBA这一电路板组装的核心环节,我们获得了国家工信部的认可,基本上可以说做到了电子元器件这一细分领域的第一名。

但很快我发现,做到细分领域的顶级,并不能真正推动企业智能制造的全面升级。因为,不管是MES还是MOM,说到底,也还是系统的问题,它解决的是点上的问题,不是所有的问题。就好比一个营养不良的人,我只能向他提供蔬菜,但他可能缺的是肉。一座工厂要倒闭了,插上一个软件、换上一个系统,就能恢复活力吗?显然不能。

所以,我开始琢磨,数字化转型的本质究竟是什么?我们这个行业的本质是什么?

南方+:那你是怎样突破这样的困局?

宋勇华:我创业的思维模式就是从点到线再到面。一开始,我们与富士康的合作很好,因为作为世界制造业的龙头,富士康的智能制造生态是很完整健康的。我提供的依然是蔬菜,但有其他人提供肉类,所以企业的营养是均衡的。

如果说在一个“点”发挥不了所有作用,我就回顾母公司富士康。我去想,她的生态是很完整很健康的,她要怎么做?我就又想起了我在富士康参与筹建郑州工厂的事情。

当时,富士康仅用了6个星期,就在一片荒地上建起了一条自动化生产线,马上开始生产IPhone。为什么富士康能在这么短的时间里,建成全世界最智能化的工厂?这是因为他具备了智能制造的八大体系——工、生、品、经四大生产管理部门(即工艺流程、生产计划、品质管理、成本管理)和IE(技术结构部)、IT(技术软件部)、自动化设备(技术硬件部)、云网(技术网络部)四大智能制造部门。我们把他们称为富士康的智能制造八勇士。八勇士倒推生产过程,将生产制造每个环节的数据掐到极致,才有了平地起工厂的奇迹。

所以,智能制造要玩就玩全套,就玩八勇士的完整体系,这就是富士康的能力。

南方+:但是,毕竟大部分中小企业不是富士康,一上来就玩全套,是不是很冒险?

宋勇华:说的没错。企业要数字化,还有个前提,那就是得先活下去。尤其是经过三年疫情的磨难,很多制造业企业都快活不下去了。他们活不下去,就是因为生产不顺畅、工艺不流畅、财务不清晰、品质没保障。做数字化,得先把这四个问题理顺,再来考虑IE更精进、IT更透明、自动化换人与云网更智能。

我当然想给大家提供全套服务,但是,反观中小企业,现阶段真正缺的是什么?不是系统,也不是数字化,而是一条顺畅的生产线。如果说富士康的产线标准是90分,很多客户还是58分,不及格。在不及格的基础上硬推数字化,服务商推不开,企业也很难受,花了钱,还没效果。

技术赋能前,先帮企业理顺生产,让中小企业的生产线具有富士康八成的功力,或许会更为顺利。

而我们常说数字化转型能让制造业如虎添翼,但如果老虎不在,翅膀添在一块木头上,怎么飞得起来呢?所以说,数字化不是生产的本质,而是辅助工具。用八勇士的思路来看,生产不顺畅,工艺不标准,财务不清晰,品质没保障,就得先理顺生产,再考虑数字化转型。

所以,为什么很多企业面对政府补贴,却不愿意轻易地尝试转型?正是因为IT并不能解决企业生存最基础的问题。如果能有人帮这些企业先理顺生产、赋能基础,让中小企业的生产线具有富士康八成的功力,再来考虑怎么用IE更精进、IT更透明、自动化更少人、云网更智能,中小企业的数字化转型也许会更加顺利。我认为这是灿态未来努力的方向,也是龙华区应该努力的方向。

南方日报:目前,围绕企业的数字化转型,龙华区已经在大规模地开展数字化转型现场诊断,为企业量身定制了转型方案。如果从全面转型的角度出发,您认为龙华区的工作还可以如何更进一步?

宋勇华:转型诊断是一件非常有意义的工作,但是,现场诊断根据驻场时间的长短不同,价值很不同。

数字化诊断通常有3个1,就是一天、一个月、一年。

一天的诊断,专家出马,企业派出业务骨干代表介绍企业系统,提出企业需要,它只能做基础的摸排。

一个月的诊断,就是针对数字化做专家驻场,大概20个工作日,完整摸排企业的生产和主管部门,在现场发现问题,分类、归纳、建模。

一年的诊断,就是要八勇士陪跑,这样的诊断不只针对数字化,而是从生产全流程出发。行业最优的制造工艺是什么,企业有没有精进的可能?企业生产单位小时的产出不如行业平均值,还有没有提高的空间?围绕这些问题逐个改善,各个击破。

深圳(龙华)数字赋能公共服务平台,力图实现“一站赋能、转型无忧”。

要知道,建设一座灯塔工厂,往往需要3到5年的积累,没有一座世界级的灯塔工厂是由专家一天的调研建成的。但不能说短期的调研就没有效果。好比是倒数第一名的孩子想要考清华,听一天清华教授的演讲就能考上了?肯定不能,但对孩子的学习还是会有帮助的。

数字化转型是一项全面的工作,涉及企业制造的全流程,因此,这是一项长期工程,必须具有马拉松式精神,长期、有步骤地推进转型。去年做了一天基础摸排的诊断,今年也许可以尝试根据行业情况和产业类型,引进更多的专家长期驻场、深度陪跑。

南方日报:由专家长期驻场,为企业的数字化转型精准把脉,这样的思路固然很好。但如何保证专家的陪跑方向是正确的,企业沿着这个方向,一定能成功实现数字化转型?

宋勇华:我们前面提到,数字化转型一要全面推进,二要坚持长期主义,那么第三点,就是要确立专家转型陪跑负责机制,让专家和企业形成转型共同体,一损俱损一荣俱荣。

怎么说?长期陪跑是要建立审核机制的。面对数字化转型,企业不专业,所以他们需要专家深入辅导。但请一个专家干一个月没效果,又来一个还是没效果,企业就会失去信心。

特别是,这是一项需要全面推进的长期工程,投入非常大,动辄投入上千万、上亿资金,人家的钱不能白花。你服务一年,5年后企业转型失败了,企业里负责数字化转型的主管主要是针对内部单一需求,需要更专业的行业顾问来支撑,必须有行业内的人来为此负责,就是为企业提供诊断方案的专家。这就好比是上市公司的审计,5年内发现问题,审计IPO的财务专家是要负责的。

而要建立专家负责制,就需要对专家进行认定。目前,我们缺乏一个针对数字化转型专家的认定体系,专家应该具备什么样的能力?应该为龙华作出什么贡献?有时候专家参与服务是个短期行为,并没有为地方真正落地成功的数字化转型案例,后续可以考虑从标杆项目案例中的首席顾问纳入专家资源库以及数字化人才库。

真正要做一件事情,就是要持续、要全面、要体系化,然后建立专家评级体系和负责机制,让真正的专家脱颖而出。尤其是让专家在实战中被检验,通过专业背景、行业背景、优秀案例、在本地落地情况来综合评判,而不只是因为一场演讲,一个头衔的感性认知,就成了专家。

评级的结果应该是,专家级别越高,意味着参与越深、贡献越大,相应地,他的责任就越大,当然,这个过程中,很多所谓的“专家”也会被淘汰掉。

南方日报:的确,专家不是我们口头认定的,而是从市场中真刀实枪地打拼出来的。那么,怎么认定专家呢?

宋勇华:龙华区完全可以先行先试,为专家评级,打造完善的专家资源池,从而建立数字化转型的长期保障机制。

专家资源池可以秉持“宽进严升”的标准。例如,五项准入条件满足两项,就可以进入专家资源池,再根据提交的专业背景、行业背景、优秀案例等基本材料,对专家进行初始评级, 比如评为D类专家。

当你为龙华数字化转型作出贡献之后,我可能给出20个打分项,比如参与诊断加1分,被评为优秀的加2分,排名前10的专家统一加10分。

这样,经过一年的“赛马”,我们原来可能有200名D类专家,现在也许就产生了3名A类专家,10名B类专家。他们都在辖区内拥有真实有成效的案例,经过了实战的检验,也更愿意继续在龙华服务。

同样的,对数字化转型服务商资源池,龙华区也可以建立评级机制。

龙华区“2021年工业互联网创新应用十大标杆案例”赢领智尚“女装大规模定制产业互联网平台”项目。

目前,服务商进入资源池,依靠的是早期的考评体系,缺乏持续的评分筛查迭代优化体系。事实上,服务商入选资源池后,发展的差别是很大的,有的可能停滞不前,有的可能都快IPO了。因此,要对服务商进行动态评估、持续更新、迭代优化。比如你今年做了什么标杆案例,参加了哪些国家级赛事,拿到了什么名次奖项等等。

不管是专家还是服务商,包括标杆案例,都应该有动态评估体系。经过评估的专家和服务商,可以考虑优先获得与龙华区企业的对接机会,市场优先向你开放,区里面的人才政策、惠企政策也可以考虑将专家和服务商纳入其内。

我们既然搞数字化,想用数字化来衡量制造业,那么,我们的专家、服务商也要数字化,用一系列的数据让你的能力精准地呈现出来。优秀是没有意义的,拥有持续优秀的能力才有价值!

现在我们总结一下,制造业数字化转型首先是一个长期工作,要有跑马拉松的精神,长期有步骤有计划地落地,第二个是要全面推进,将数字化的点链接成所有软件的线,然后,结合生产智能化,推进八个体系的全面工程,第三个,要建立专家陪跑的责任体系和评级体系,通过这个机制保证真材实料的专家、服务商能够持续地参与转型,持续地为企业、为数字经济创造价值。